Desde que el hombre se hizo sedentario y utilizó la agricultura como un medio para producir alimentos, consumió el pan como principal fuente de proteínas y energía. Existen evidencias que desde antes de 10.000 años a.C. el hombre horneaba pan para su sustento. En sus inicios, sólo se utilizaban los cereales enteros posiblemente cocidos, tostados o germinados. Posteriormente, se produjo la molienda de grano como técnica para obtener harina y se consumió pan plano cocido sobre piedras. Tiempo después, por contaminación con levaduras, se produjo la fermentación de la masa (aumentando su volumen) y haciendo más esponjoso el pan.

Cuando los españoles llegaron a América introdujeron la harina de trigo y centeno como fuente alimentaria; en ese momento, la población amerindia tenía como principal fuente de alimentación a los cereales, maíz, quínoa y amaranto. En Chile, convirtieron los campos en sembradíos de trigo asegurando así el abastecimiento de harina para la elaboración de pan. Desde el comienzo de la nación chilena, el pan ha sido el alimento que ha aportado una proporción significativa de las calorías consumidas por la población. En la actualidad, debido a la pandemia de la obesidad y la intolerancia al gluten (proteína del trigo) ha disminuido levemente el consumo de pan, de 300 a 240 g/día/ per cápita.

En el año 1951, en Chile se dicta el Decreto 1934 que obliga a los molinos a fortificar la harina de trigo con hierro, calcio y vitaminas del complejo B. En 1996, el Decreto 977 modifica la ley y establece que el hierro se debe agregar como sulfato ferroso (30 mg/kg de harina) y se elimina el calcio. Luego, en 1999 se hace una modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos que obliga a los molinos a sumar al ácido fólico (2,2 mg/kg) como fortificante de la harina de trigo.

En la década de 1980 se realizó un estudio para establecer si el pan elaborado por industrias panificadoras estaba fortificado con hierro. Para lo cual, se compró pan en 301 panaderías de Santiago (25% del total) y se comprobó que más del 85% del pan contenía cantidades de hierro que demostraban que su elaboración era con harinas fortificadas. En resumen, la mayoría del pan consumido por la población de Santiago estaba fortificado.

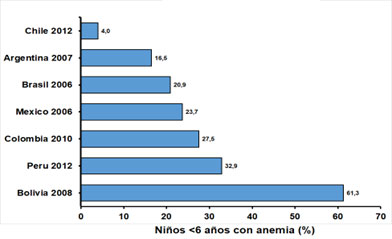

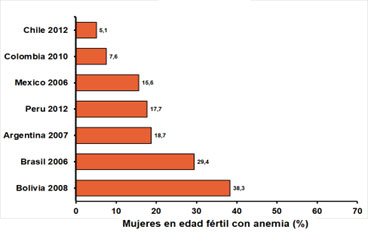

Aún cuando no se han realizado “evaluaciones apropiadas” para medir el efecto de la fortificación de la harina con hierro en la población chilena, existen estudios de prevalencias de anemia en distintos países de Latinoamérica que muestran que niños y mujeres de Chile presentan porcentajes muy bajos de sujetos con anemia comparados con países similares al nuestro, pero que no tienen leyes de fortificación de la harina de trigo con hierro y/o el consumo de pan es muy bajo. En la figura 1 se muestra que sólo un 4% de los niños menores de seis años de edad presentan anemia, comparado con un 16,5% en Argentina o un 61,3% en Bolivia. La figura 2 muestra un panorama similar cuando se mide el porcentaje de mujeres con anemia en edad fértil. En Chile, sólo un 5,1% de las mujeres presentan anemia, comparado con un 18,7 % en Argentina o un 38,3% en Bolivia. Los resultados de este análisis indican que las bajas frecuencias de anemia observadas desde 1974 hasta ahora en escolares, adolescentes y mujeres en edad fértil se explicarían en gran parte por la fortificación de la harina de trigo con hierro.

Otro efecto favorecedor que ha tenido la fortificación de la harina de trigo, esta vez con ácido fólico, es sobre la disminución de la incidencia de recién nacidos con defecto del tubo neural. En el estudio de carga de enfermedad realizado por el Ministerio de Salud de Chile en 1996, las malformaciones congénitas del recién nacido representaban un 5,8% de la carga total de enfermedad estimada, asociada a altos costos sanitarios. La prevalencia de recién nacidos con defectos en el tubo neural en maternidades chilenas en el periodo 1982-1999 era de 17,3 por 10.000 nacimientos.

Los defectos del tubo neural (DTN) son malformaciones graves, originadas durante el desarrollo embrionario. El cierre del tubo neural se produce en torno a las 6 semanas tras la concepción y la mayoría de las embarazadas consultan posterior a esa fecha y existe poco control preconcepcional en las mujeres chilenas. Los dos defectos del tubo neural más comunes son la espina bífida (un defecto de la médula espinal) y la anencefalia (un defecto del cerebro).

Se ha demostrado que la suplementación con 0,4 mg/día de ácido fólico en el período periconcepcional, ayuda prevenir la ocurrencia de estos defectos hasta en un 50% y en un 70% si la dosis es 10 veces mayor (4 mg/día). Las recomendaciones internacionales sugieren a toda mujer en edad fértil sin factores de riesgo un consumo diario de 400 ug de ácido fólico para reducir el riesgo de DTN.

A partir de enero del año 2000, el Ministerio de Salud de Chile ordenó la adición de ácido fólico a la harina de trigo para reducir el riesgo de defectos del tubo neural. El primer año post implementación, se observó un aumento significativo en el nivel de folato sérico y en los glóbulos rojos en las mujeres en edad fértil.

Al analizar datos de recién nacidos de nueve hospitales públicos de Santiago, en el periodo pre-fortificación con ácido fólico (1999-2000) y post-fortificación con ácido fólico (2001-2009), se observó una reducción del 50% en la tasa de todos los defectos del tubo neural, como se muestra en la Tabla I. Esto significa haber evitado que 185 niños al año nacieran con alguna de estas anomalías.

En conclusión, la fortificación de la harina de trigo con micronutrientes como el hierro y ácido fólico ha tenido un impacto en la baja prevalencia de anemia de nuestra población y que ha probado ser una estrategia efectiva para la prevención primaria de defecto del tubo neural.

Figuras

| Pre-fortificación (Número) | 1999-2000 Tasa/1000 | Post-fortificación (Número) | 2000-2009 Tasa/1000 | |

| Anencefalia | 72 | 6,0 | 147 | 3,0 |

| Encefalocele | 29 | 2,4 | 68 | 1,4 |

| Espina bífida | 105 | 8,7 | 204 | 4,2 |

| Total DTN | 206 | 17,1 | 419 | 8,6 |

Referencias

- Peña G, Pizarro F, Hertrampf E. Aporte del hierro del pan a la dieta chilena. Rev Med Chil 1991;119(7):753-7

- Mujica-Coopman MF, Brito A, López de Romaña D, Ríos-Castillo I, Coris H, Olivares M. Prevalence of anemia in Latin America and the Caribbean. Food Nutr Bull. 2015;36(2 Suppl):S119-28.

- Cortés F, Mellado C, Pardo RA, Villarroel LA, Hertrampf E. Wheat flour fortification with folic acid: changes in neural tube defects rates in Chile. Am J Med Genet A. 2012;158A(8):1885-90.

- Brito A, Olivares M, Pizarro T, Rodríguez L, Hertrampf E. Chilean complementary feeding program reduces anemia and improves iron status in children aged 11 to 18 months. Food Nutr Bull. 2013;34(4):378-85

- Informe Programa de Fortificación de harina. MINSAL – ISP. AÑO 2010

- Castillo L Cecilia, Tur Josep A, Uauy Ricardo. Fortificación de la harina de trigo con ácido fólico en Chile: Consecuencias no intencionadas. Rev Med Chile. 2010; 138(7): 832-840.