Uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes a nivel mundial es la enfermedad celíaca, una patología hereditaria que afecta a alrededor de 1% de la población. Se desarrolla cuando el sistema inmune del paciente reacciona, erradamente, ante una proteína de la dieta, el gluten, presente en el trigo, el centeno y la cebada. La respuesta del sistema inmune ocasiona inflamación en la mucosa intestinal, lo que deteriora la absorción de nutrientes, provocando diarrea, hinchazón, dolor abdominal, también fatiga, anemia, pérdida involuntaria de peso, entre otros.

En nuestro país, la prevalencia de personas con enfermedad celíaca se estima entre 0,6 y 0,8%, lo que equivaldría a cerca de 150 mil casos. Esta cifra es difícil de estimar con precisión, ya que no hay estudios nacionales de diagnóstico y existe un muy alto subdiagnóstico. Así lo explica Magdalena Araya, Profesora Titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. “La frecuencia de la enfermedad celíaca sigue aumentando, y las formas en que se manifiesta clínicamente siguen variando. Nosotros estamos preocupados por la inseguridad alimentaria de quienes la padecen. Aunque el Estado ha avanzado en el tema, aún queda un largo camino por recorrer”, afirma la experta, quien también lidera la Corporación de Apoyo al Celíaco (Coacel).

Lamentablemente, para la enfermedad celíaca no existe terapia farmacológica, y el único tratamiento eficaz y seguro es la dieta libre de gluten. La ley 21.362, que modifica la ley sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, plantea que se debe informar sobre el etiquetado de alimentos sin gluten, pero aún falta que el Reglamento Sanitario de los Alimentos determine las directrices de cómo aplicar la ley.

Otro apartado que busca modificar esta ley indica que en los establecimientos educacionales “se debe informar y advertir a la comunidad escolar sobre la existencia de enfermedad celíaca, intolerancias y alergias alimentarias”. Sin embargo, esta norma, vigente desde 2021, aún no se ha hecho efectiva. El testimonio de V.G.O, quien es un alumno celíaco de un liceo emblemático de Santiago, grafica lo anterior, al señalar que “durante una jornada reflexiva relacionada el deporte se hizo referencia a la existencia de alergias alimentarias, pero en ninguna instancia dentro de la institución se ha mencionado a la celiaquía”.

El alto costo de una dieta sin gluten

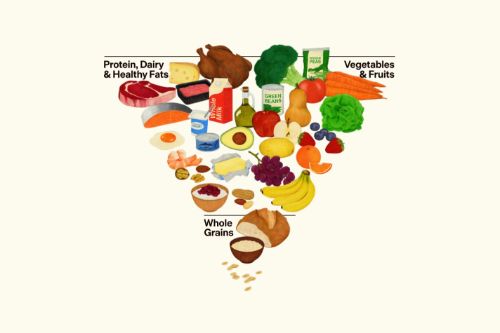

Un desafío central es el alto costo de mantener una dieta sin gluten, factor que afecta especialmente el bolsillo de las familias de menores ingresos. Según un estudio publicado por el INTA y Coacel en el 2023, una canasta básica de alimentos apta para el consumo de un celíaco/a es aproximadamente el doble que el de la canasta regular: Los panes/cereales y bebidas mostraron las mayores diferencias (279% y 146%, respectivamente), mientras que las cecinas y carnes tienen menor variación (18,6%). A ello se suma que la canasta sin gluten tiene una pobre calidad nutricional, proveyendo 5% menos energía, 26% más de grasa y 25% menos proteínas.

Otro aspecto de la inseguridad alimentaria se refiere a la fortificación de los panes y harinas panificables. “En el mismo estudio de la canasta básica sin gluten, se encontró un bajo cumplimiento de esta normativa. Una manera de mitigar estos problemas sería que el Estado aumentara la fiscalización de estos productos e incluyera a la comunidad celíaca en apoyos/subvenciones que permitan mejorar el acceso económico a los alimentos sin gluten”, sostiene la doctora Magdalena Araya, quien agrega que también es necesario seguir avanzando en diagnósticos y tratamientos oportunos y accesibles.