Dr. Rodrigo Pulgar Tejo

Director de Investigación y Desarrollo

Profesor Asociado

Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas (LG2IB)

INTA – Universidad de Chile

Lucas Pino Quezada

Jefe de Servicios Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas (LG2IB)

INTA – Universidad de Chile

En 1967, la destacada bióloga estadounidense Lynn Margulis revolucionó la biología celular al publicar su teoría endosimbiótica seriada. Esta propuesta audaz sugería que las mitocondrias, en un pasado remoto, fueron bacterias de vida libre que fueron incorporadas por una célula hospedadora más grande. En lugar de ser digeridas, estas bacterias establecieron una relación de beneficio mutuo o simbiosis: la bacteria aportaba energía, mientras que la célula huésped le brindaba protección. Tras generaciones de coevolución, la bacteria se transformó en un orgánulo indispensable: la mitocondria, la central energética de las células eucariotas que conforman a animales, plantas, hongos y protistas.

Durante la década de 1960, otros investigadores descubrieron que las mitocondrias tienen su propio ADN (genoma mitocondrial), diferente del ADN nuclear y con similitudes al de las bacterias. Puesto que, además del núcleo celular, solo las mitocondrias poseen material genético propio en células animales, este hallazgo representó la evidencia más sólida de que estos orgánulos descendían de antiguas bacterias. Sin embargo, el descubrimiento del genoma mitocondrial fue solo el inicio. Durante la década de 1980, una serie de estudios permitieron conocer la secuencia completa de este genoma, lo que proporcionó el mapa de referencia esencial para investigaciones futuras.

Se descubrió que el genoma mitocondrial contiene 22 genes que codifican ARN de transferencia (ARNt), útiles para transportar aminoácidos durante la síntesis de proteínas; 13 genes que codifican proteínas involucradas en el complejo respiratorio mitocondrial (como CO1, la subunidad 1 de la citocromo c oxidasa), esenciales para la producción de energía (ATP); y 2 genes (12S y 16S mitocondrial) que codifican ARN ribosomal (ARNr), componentes fundamentales de los ribosomas mitocondriales. Además, se observó que el ADN mitocondrial evoluciona a un ritmo mucho más acelerado que el ADN nuclear, lo que permite detectar variaciones genéticas incluso entre poblaciones estrechamente relacionadas en escalas de tiempo evolutivas cortas. Así, el ADN mitocondrial no solo confirmó la teoría endosimbiótica, sino que se ha convertido en una herramienta molecular invaluable para distinguir entre poblaciones y especies. Esto es posible gracias a que algunos de sus 37 genes presentan secuencias lo suficientemente conservadas como para ser amplificadas con partidores universales mediante PCR (la misma técnica utilizada para diagnosticar el SARS-CoV-2 durante la COVID-19), pero lo suficientemente variables como para permitir la identificación y diferenciación de especies mediante secuenciación.

Hace algunas semanas, nos enteramos por las noticias que la asociación de Pescadores Industriales del Biobío realizó una denuncia ante la Seremi de Salud, indicando que más de 30 millones de latas etiquetadas como jurel, provenientes de China, podrían no corresponder a dicha especie. Esta denuncia se basaba en los bajos precios del producto importado y en el hecho de que China no ha declarado capturas de jurel en al menos tres años. Con estos antecedentes, la asociación solicitó análisis al laboratorio 5M y al Laboratorio de Fisicoquímica y Microbiología del DICTUC, cuyos resultados sugirieron que, desde el punto de vista morfológico, era posible que el contenido no fuese jurel (Trachurus murphyi). Con esta información, la SEREMI Metropolitana de Salud contactó al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile para realizar un estudio basado en tipificación molecular —considerado el gold standard en este tipo de análisis— de los peces contenidos en las latas. En el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas (LG2IB) del INTA recibimos las muestras tomadas por la SEREMI en distintos supermercados, extrajimos su material genético (ADN), amplificamos genes mitocondriales mediante PCR y los secuenciamos. Al comparar las secuencias obtenidas con bases de datos internacionales de genomas de peces (estadounidenses y japonesas), logramos determinar de manera inequívoca que todos los enlatados provenientes de China correspondían a especies del género Scomber, es decir, no se trataba de jurel, sino de caballa. Además, confirmamos que las muestras de peces capturados en Chile sí correspondían a jurel, específicamente a la especie Trachurus murphyi.

Estos resultados ponen de manifiesto varios aspectos relevantes. Chile no está exento de errores de etiquetado o incluso fraudes alimentarios en productos del mar, un problema que a nivel mundial ha aumentado notablemente en la última década. Cuando los productos del mar se adquieren frescos es relativamente sencillo distinguir entre diferentes tipos de peces, como merluza, salmón, reineta o atún. Sin embargo, cuando están procesados y envasados —enlatados o congelados en bolsas, por ejemplo— determinar con precisión si el contenido coincide con lo declarado en la etiqueta resulta difícil a simple vista. Lo mismo ocurre con hamburguesas, carnes molidas, embutidos y fiambres: si la etiqueta indica que un producto es de cerdo, es imposible visualmente confirmar si contiene pollo, o asegurar que una hamburguesa etiquetada como 100 % vacuno no incluya carne de cerdo aderezada. Tampoco es evidente verificar si un producto de origen vegetal etiquetado como vegano efectivamente contiene únicamente ingredientes vegetales y carece de componentes de origen animal. Para todos estos casos, la tipificación molecular de especies se convierte en una herramienta indispensable para la toma de decisiones de la industria, de las autoridades competentes y finalmente, de los consumidores.

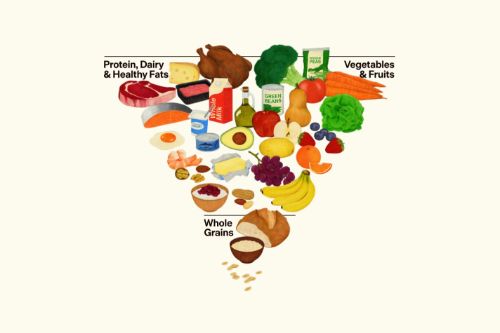

Otro aspecto interesante es que, en este caso particular, las especies en cuestión —jurel y caballa— son nutricionalmente muy similares, aunque algunos consumidores afirman poder distinguir diferencias de sabor. Ambos son buena fuente de proteínas y ácidos grasos poliinsaturados, y al tratarse de peces relativamente pequeños, acumulan bajos niveles de metales pesados, por lo que el consumo de caballa no representa un riesgo alimentario para la población. No obstante, los errores de etiquetado o el fraude alimentario sí pueden tener impactos graves en la salud. Por ejemplo, si un producto rotulado como libre de gluten contiene trazas de este —ya sea por sus ingredientes o por contaminación cruzada durante el envasado— la población celíaca se verá seriamente afectada. Situaciones aún más críticas pueden darse si un alimento incluye ingredientes de origen marino no declarados —como mariscos—, ya que personas susceptibles podrían desarrollar anafilaxia alimentaria, una reacción alérgica grave, de inicio rápido y potencialmente mortal. Existen muchos otros ejemplos del impacto que el fraude alimentario puede tener sobre la salud, además de consecuencias económicas (competencia desleal), ambientales (desprotección de recursos sobreexplotados) y culturales o religiosas que trascienden lo material. En cualquier caso, y sin importar la razón, los consumidores merecen estar debidamente informados y recibir exactamente lo que compran.

Finalmente, quisiéramos destacar que, al igual que Lynn Margulis, en Chile contamos con científicos de altísimo nivel. La capacidad para generar nuevo conocimiento, incluso con recursos limitados, es notable. Apoyar a la autoridad con evidencia científica para una fiscalización adecuada, o a la industria en la optimización de sus procesos, representa una tarea cada vez más abordable desde la academia. En el INTA, en particular, no solo se realiza diagnóstico molecular para tipificación de especies. También identificamos microorganismos patógenos y contaminantes en alimentos —ya sea mediante cultivo o detección molecular—, llevamos a cabo diversos análisis de alimentos y evaluamos su calidad nutricional para apoyar el correcto etiquetado, participamos en el tamizaje de enfermedades metabólicas en recién nacidos (Programa Nacional de Pesquisa Neonatal) y diagnosticamos enfermedades genéticas hereditarias en humanos, entre muchas otras actividades.

Sin duda, integrar el quehacer científico de manera más rutinaria a las actividades tanto de la vida pública como privada contribuirá al crecimiento y sofisticación de nuestra matriz productiva, y en última instancia a mejorar la calidad de vida de nuestra población.